A principios del siglo XIX los literatos narraron sobre la multitud con especial interés. De aquel tiempo encontramos narraciones sobre millares de personas de todas las clases sociales con sus características propias, basadas en la organización de las multitudes para exigir a los gobernantes el cumplimiento de sus demandas, situación a la que los escritores se adaptaron de manera muy estrecha e incluso íntima. No fue el azar lo que llevó a Marx a retomar una de esas historias para describir la masa férrea y amorfa del proletariado, expuesta en Los misterios de París de Eugéne Sue.

Walter Benjamin dice que una de las versiones más antiguas del tema de la multitud se halla en un cuento muy conocido de Edgar Allan Poe, titulado “El hombre de la multitud” y narrado en primera persona, cuenta la historia de un hombre que por primera vez se enfrenta al tumulto citadino después de una larga enfermedad. Este acontecimiento transcurre en Londres, al anochecer. Allí, Poe describe a la multitud como tétrica y confusa, pues las clases bajas que la constituyen son transeúntes que salen de sus cuevas por las noches; por otro lado, describe a los empleados con mejor sueldo, quienes denotan una personalidad satisfecha consigo misma, sólidamente instalados en la vida, con el fin de abrirse paso entre la mayoría que se constituye principalmente por la gentuza, de la que añoran diferenciarse.

Dentro de la aglomeración también se encuentran los miserables, aquellos que tienen el rostro encendido y están en soledad aunque se encuentren rodeados de muchas personas, son individuos semiborrachos -dice Poe-, que conforman las clases altas: comerciantes, especuladores de bolsa y abogados. Por otro lado, la gente de negocios tiene algo de demoniaco, característica similar a la que Marx utiliza para referirse también a dichas personas, el filósofo les llama los fantasmas del viejo mundo.

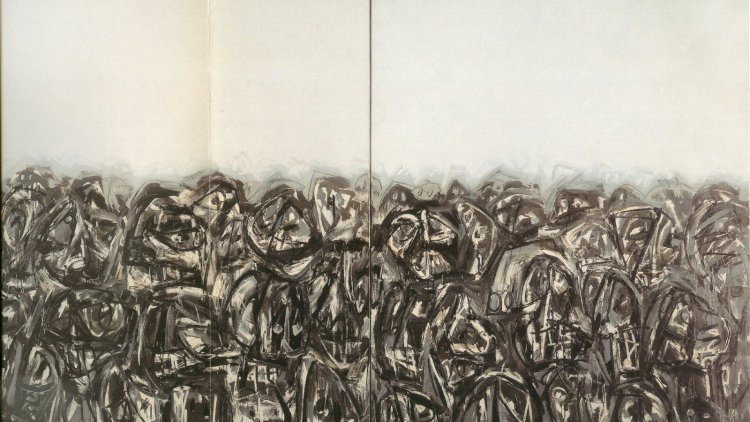

La multitud descrita por Poe constituye una amenaza, esta imagen es también retomada por Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra, donde describe la concentración colosal de dos millones y medio de humanos. Engels dice tácitamente que esos miles de personas tienen cosas en común: cualidades, capacidades e interés de ser felices. Sin embargo, añade, unos quieren sobrepasar a otros como si no tuvieran nada en común: “a ninguno se le ocurre dignarse a dirigir a los otros aunque sólo sea una mirada. La indiferencia brutal, el encierro indiferente de cada cual en sus propios intereses privados, resulta tanto más repugnante y ofensivo cuanto mayor es el número de individuos que se aglomeran en un breve espacio.” Ésta es una descripción de la multitud sensiblemente distinta de las que hallamos en los literatos del XIX.

La descripción de Engels nos deja consternados, provoca una reacción moral, a la que puede añadirse una reacción estética: el desagrado por las personas que quieren adelantarse con desdén, sin empatía ni solidaridad por sus congéneres; la narrativa de Engels es atractiva por su crítica certera. En la ciudad es notoria la atomización del mundo, donde las personas se consideran objetos utilizables, donde el fuerte pisotea al débil y “uno ya no se asombra de nada, sino de que todo este mundo loco no se haya desmembrado todavía”.

0 Comentarios:

Dejar un Comentario